Raus aus der Blase – der Filter-Bubble-Effekt

Was ist eine Filter Bubble?

Ganz einfach: Wenn Sie sich online ein Smartphone kaufen, suchen Sie als Nächstes mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Kochtopf, sondern die passende Schutzhülle. Damit Ihnen das für Sie in diesem Moment Relevante gleich angeboten werden kann, benutzen Internetdienste Berechnungsverfahren, sogenannte Algorithmen, die praktischerweise die große Menge an Netz-Inhalten für uns filtern. Schon länger im Einsatz: der Empfehlungs-Algorithmus von Amazon: „Kunden, die Artikel A angesehen haben, haben auch Artikel B, C und D angesehen.“ Nach und nach werden die Algorithmen unseren Vorlieben angepasst, erklärt Internet-Aktivist Eli Pariser. Und warnt, dass wir durch die immer individueller werdende Filter Bubble seltener mit Informationen konfrontiert werden, die unserer Weltsicht widersprechen.

Warum brauchen wir einen Filter?

Die Masse an Informationen im Netz ist zu groß – und wächst viel zu schnell –, um sie ungefiltert verarbeiten zu können. Würde Facebook jedem Nutzer alles anzeigen, was seine Freunde posten, wären das im Durchschnitt 1500 Beiträge pro Besuch. Bei Leuten, die viele Freunde haben und vielen Seiten folgen, können es sogar 15 000 Beiträge werden. Und egal, wie langweilig es im Büro manchmal ist – so viel kann und will niemand lesen. Deshalb filtert Facebook den Newsfeed und zeigt uns durchschnittlich „nur“ 300 Beiträge pro Tag, von denen es glaubt, dass sie uns besonders interessieren. Zum Beispiel, weil sie von Freunden gepostet wurden, mit denen wir oft kommunizieren, oder weil sie besonders viele Likes bekommen haben. Google wiederum filtert unsere Suchergebnisse ebenfalls. Selbst wenn wir nicht mit unserem Gmail-Konto angemeldet sind, bekommen wir aufgrund von Aufenthaltsort, bisherigen Suchanfragen und Leuten, mit denen wir in sozialen Netzwerken verknüpft sind, andere Ergebnisse angezeigt, als ein beliebiger Nutzer, der dasselbe eingegeben hat.

Was ist denn daran so schlimm?

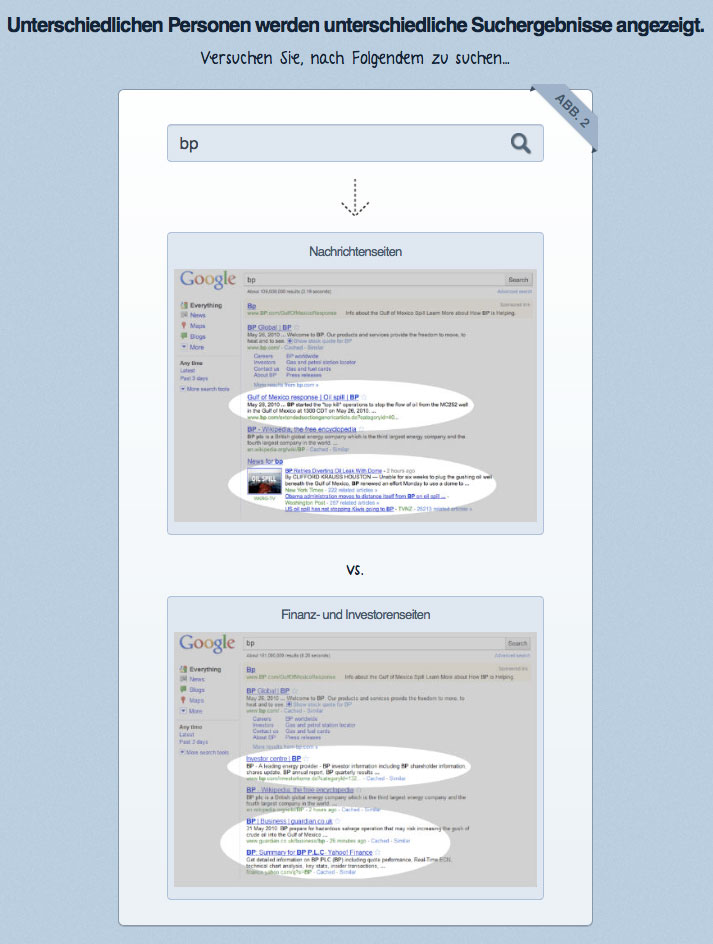

Ein eindrucksvolles Beispiel von Eli Pariser: Während ein umweltbewusster Nutzer, wenn er „BP“ googelt, Nachrichtenartikel über die letzte Ölkatastrophe angezeigt bekommt, sieht ein konservativer Nutzer bei derselben Anfrage Hinweise, wie er in den Konzern investieren kann. Immer seltener, so Pariser, werden wir mit Dingen konfrontiert, die nicht mit unserer Weltsicht übereinstimmen. Aber genauso, wie wir gute Freunde brauchen, die uns ehrlich sagen, wann wir Mist gebaut haben, brauchen wir auch Informationen, die wir nicht hören wollen. Die uns zeigen, wenn wir falschliegen. Oder die uns wenigstens ein paar Denkanstöße geben.

Ein eindrucksvolles Beispiel von Eli Pariser: Während ein umweltbewusster Nutzer, wenn er „BP“ googelt, Nachrichtenartikel über die letzte Ölkatastrophe angezeigt bekommt, sieht ein konservativer Nutzer bei derselben Anfrage Hinweise, wie er in den Konzern investieren kann. Immer seltener, so Pariser, werden wir mit Dingen konfrontiert, die nicht mit unserer Weltsicht übereinstimmen. Aber genauso, wie wir gute Freunde brauchen, die uns ehrlich sagen, wann wir Mist gebaut haben, brauchen wir auch Informationen, die wir nicht hören wollen. Die uns zeigen, wenn wir falschliegen. Oder die uns wenigstens ein paar Denkanstöße geben.

Sind wir wirklich so beeinflussbar?

„Der Filter-Bubble-Effekt wirkt besonders stark, wenn es um kontroverse Themen geht wie Gentechnik, Waffenkontrolle, die Todesstrafe oder die Privatsphäre im Netz“

sagt Danai Koutra, die an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh zu dem Thema forschte. Laut ihren Studien ziehen viele Nutzer nur eine relativ kleine Menge an Webseiten heran, um sich zu informieren, die sich noch dazu meist ähnlich sind.

„Unterm Strich benutzen die meisten Menschen das Netz, um sich Informationen zu beschaffen, mit denen sie einverstanden sind.“

Koutra hat herausgefunden, dass wir uns nach einem schwerwiegenden Ereignis sogar noch einseitiger informieren als vorher: Nach einem Amoklauf an einer US-Grundschule beispielsweise lasen die Leute, die schon vorher für schärfere Waffenkontrollen waren, Webseiten, die diese Position noch radikaler vertraten als die Seiten, die sie vorher besucht hatten.

Ist das ein rein digitales Problem?

Überhaupt nicht. Und das ist auch eines der stärksten Argumente gegen die These von Internetfachmann Eli Pariser. Denn wir selbst filtern permanent unsere Umwelt und vermeiden auch offline oft Meinungen, die nicht zu unseren eigenen passen. Wer politisch eher links steht, bestellt in der Regel nicht die „taz“ ab, um sich mit einem „FAZ“-Abo „mal etwas anderes“ zu Gemüte zu führen. Und wenn wir der festen Überzeugung sind, dass die Pharmaindustrie böse ist, schalten wir natürlich sofort ein, wenn eine TV-Doku verspricht, deren „dunkle Machenschaften“ aufzudecken. Selbst bei der Auswahl unserer Freunde suchen wir vor allem Menschen aus, die uns ähnlich sind. Gleiches Alter, gleiche soziale Schicht, gleiches Wohnviertel, gleiche Interessen, gleiche politische Ansichten. Das ist ein Stück weit normal. Wissenschaftler nennen dieses Phänomen „soziale Homophilie“. Wir mögen das, was uns ähnlich ist, und bauen uns damit oft unsere eigene analoge Filterblase.

Kann man das nicht irgendwie vermeiden?

Es ist auf alle Fälle ratsam, sich immer mal wieder selbst mit fremden Meinungen zu konfrontieren. Sei es im Gespräch mit anderen Menschen – oder indem man doch mal zu der Zeitung greift, die einem eigentlich zu links oder zu konservativ ist. Auch im Internet kann man sich Alternativen suchen. Die Suchmaschinen DuckDuckGo und unbubble.eu beispielsweise legen im Gegensatz zu Google (oder Bing) keine Nutzerprofile an und zeigen einem keine individuell gefilterten Ergebnislisten. Oder man folgt auf Twitter @rand_o_card: Dort werden alle 15 Minuten Nachrichtenartikel aus völlig unterschiedlichen Quellen getwittert. Woher die Artikel kommen, ist dabei zunächst nicht ersichtlich – damit man nicht von vornherein nur die anklickt, die aus den eigenen Lieblingsmedien stammen. Achtung bei Instagram und Spotify: Dort werden Dinge nach oben gespült, die besonders vielen Leuten gefallen – man wird also vom Massengeschmack subtil beeinflusst. Wer das vermeiden will, kann auf forgotify.com Lieder anhören, die noch nie ein Mensch auf Spotify gestreamt hat. Für Instagram gibt es dasselbe auf nolikesyet.com. Fast alle Browser haben außerdem einen „privaten Modus“, mit dem man durchs Netz schlendern kann, ohne eine Schleppe aus Vorlieben und Eigenschaften hinter sich herzuziehen.

Ebenfalls empfehlenswert: die „Do Not Track“-Option in den Browsereinstellungen aktivieren. Damit signalisiert man Webseiten, die man aufruft, dass man nicht will, dass sie per Cookies ein persönliches Profil erstellen. Das Problem: Die Webseiten müssen sich nicht daran halten – und tun es häufig nicht, weil sie mit unseren Daten Geld verdienen. Bei Facebook wiederum sollte man unbedingt den Haken „angemeldet bleiben“ entfernen, bevor man sich einloggt, sonst folgt einem Facebook beim Surfen, auch wenn man die Seite schon längst wieder geschlossen hat.

Und apropos Facebook: Unter facebook.com/ads/preferences/edit/ kann man nachsehen, welche Interessen und Vorlieben das Netzwerk über einen gespeichert hat – und diese zum Glück auch löschen

Author